本記事はRazer様より製品提供を受けて作成していますが、内容はあくまで実際に使用した正直レビューです。

こんにちは!りくガジェのりくぴいです。@rikupii_gadget

今回は2025年9月5日に発売の、【Razer】BlackWidow V4 Low-Profile Tenkeyless HyperSpeedを

Razerさんからご提供いただきました!

本モデルは 8月25日から先行予約が始まり、9月5日に国内発売 となった最新作。

ありがたいことに、発売日前から実機を使わせていただけたので、先行レビューとして一足早く詳しくお届けします。

あの受賞歴あるBlackWidowシリーズに、ついに“ロープロファイル”が登場ということで、イチゲーマーとしてもめちゃくちゃ気になるモデル。

今回の新モデルは、Razer HyperSpeed Wirelessによる超低遅延接続、新開発のロープロファイルメカニカルスイッチ、さらにスリムで洗練されたデザインと、進化ポイントが盛りだくさん。

さらに、最大980時間駆動するバッテリー性能も搭載しているので、スペック面でもかなり期待できるキーボードです。

- 「薄型でもちゃんと打鍵感あるの?」

- 「長時間プレイして手首は疲れない?」

そんな疑問も含めて、実際に使って感じた部分を正直にレビューしていきます。 購入前にこのキーボードを知っておきたい方、買おうか迷っている方は、ぜひ最後までチェックしてみてください!

以下、本記事では V4 Low-Profile TKL と略して紹介します。

スペック

※画像出典元:Razer公式サイト

V4 Low-Profile TKL は、3種類のメカニカルスイッチを用意しており、本モデルには新開発の Razer Low-Profile Mechanical Switches を搭載。サイズは フルサイズ と テンキーレス の2種類から選択可能です。

最大5つのプロファイルを保存できる ハイブリッド内蔵ストレージ を備え、ゲームや作業など用途に応じてすぐに切り替えが可能。

メディアキーには マルチファンクションローラー と 3つの専用キー を搭載し、直感的でシンプルな操作性を実現しています。

接続面では HyperSpeed Wireless(2.4GHz帯) に対応し、最大1000Hzのポーリングレートによって有線同等の応答速度を確保。さらに、互換性のある Razerマウスを同じドングルにペアリング できるため、USBポートを効率的に活用できます。

キーキャップは ダブルショットPBT を採用しており、耐久性と滑りにくさを両立。長期間使用しても文字が消えにくく、常にきれいな状態で快適に使い続けられます。

付属品

付属品は以下の通りです。

- USB-C to USB-Aケーブル

- USB-C to USB-A変換アダプタ

- 取扱い説明書

ケーブルは編み込み仕様で、耐久性が高く質感も良好です。

しなやかで取り回しやすく、デスク上でも絡まりにくいのが好印象。見た目にも高級感があり、ゲーミングギアらしいデザイン性も感じられます。

デザインとサイズ感|薄型テンキーレスでデスクが広く使える

V4 Low-Profile TKLのデザインは、一目でわかる高級感。

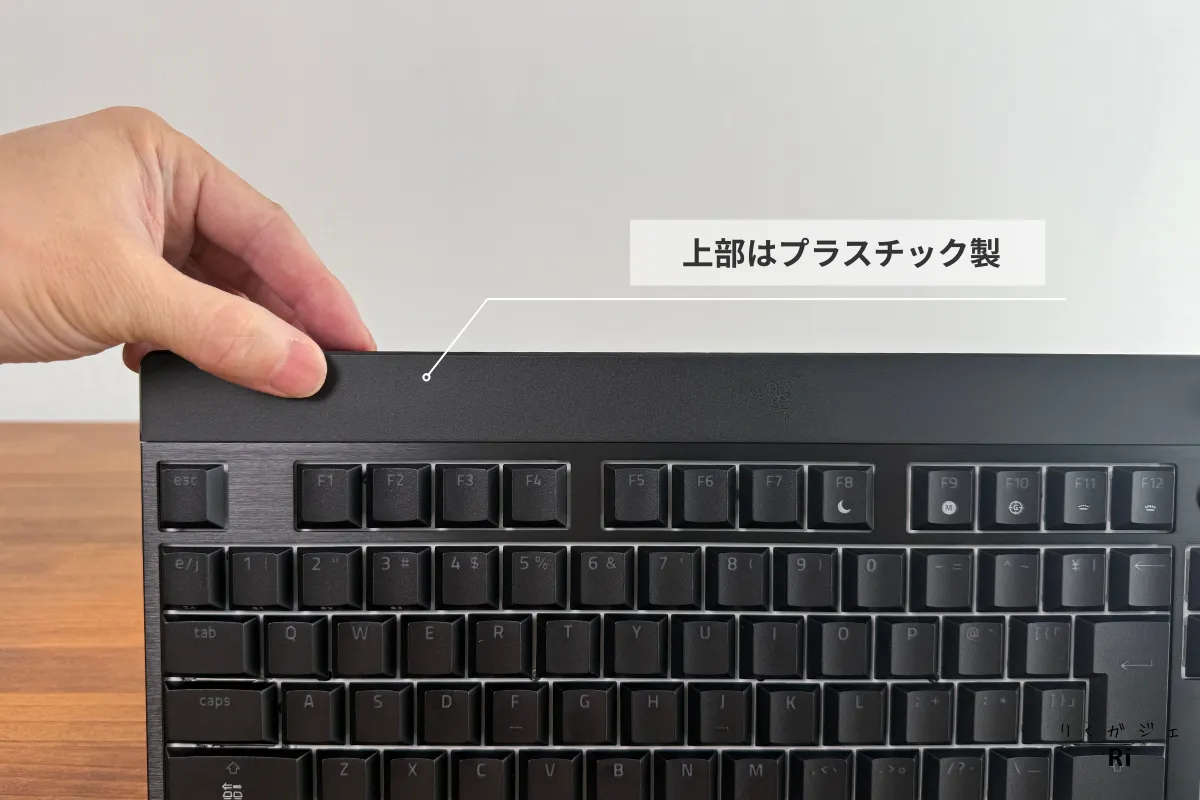

底面はABS樹脂ながら、トップにはアルミ合金、スイッチパネルにはステンレスを組み合わせており、実際に手にした瞬間から『硬派なモノづくり』を感じさせます。

トップケースの上部はアルミ合金ではなくプラスチック製となっています。

これは無線接続時に電波を安定して通すための設計で、金属は電波を遮断しやすいため、無線モデルではこうした素材の使い分けが多く見られます。

全体的に見ると派手な装飾はなくとも、アルミの落ち着いた光沢はまさに『いぶし銀』。

デスクに置くだけで空気をピリッと引き締めてくれる存在感です。

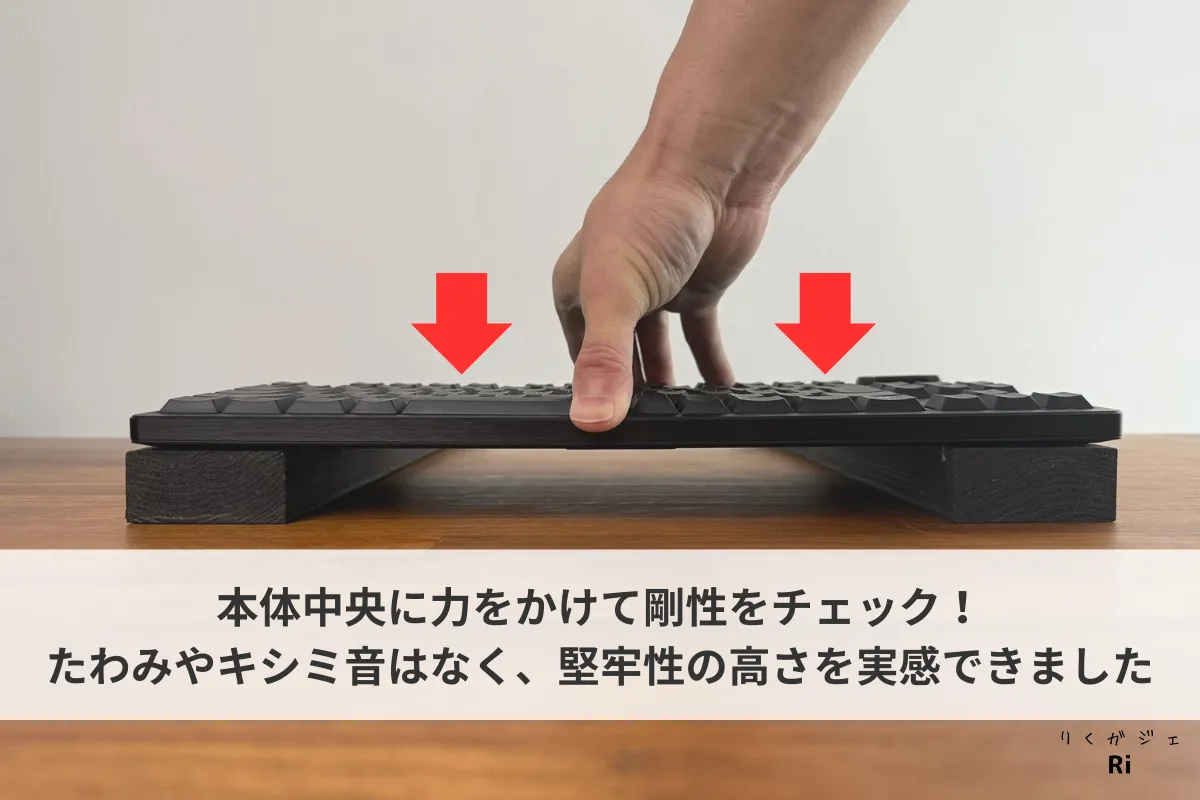

ちなみに、試しに上から力を加えてみても、きしみやたわみは一切なし。

剛性の高さがそのまま安心感につながります。

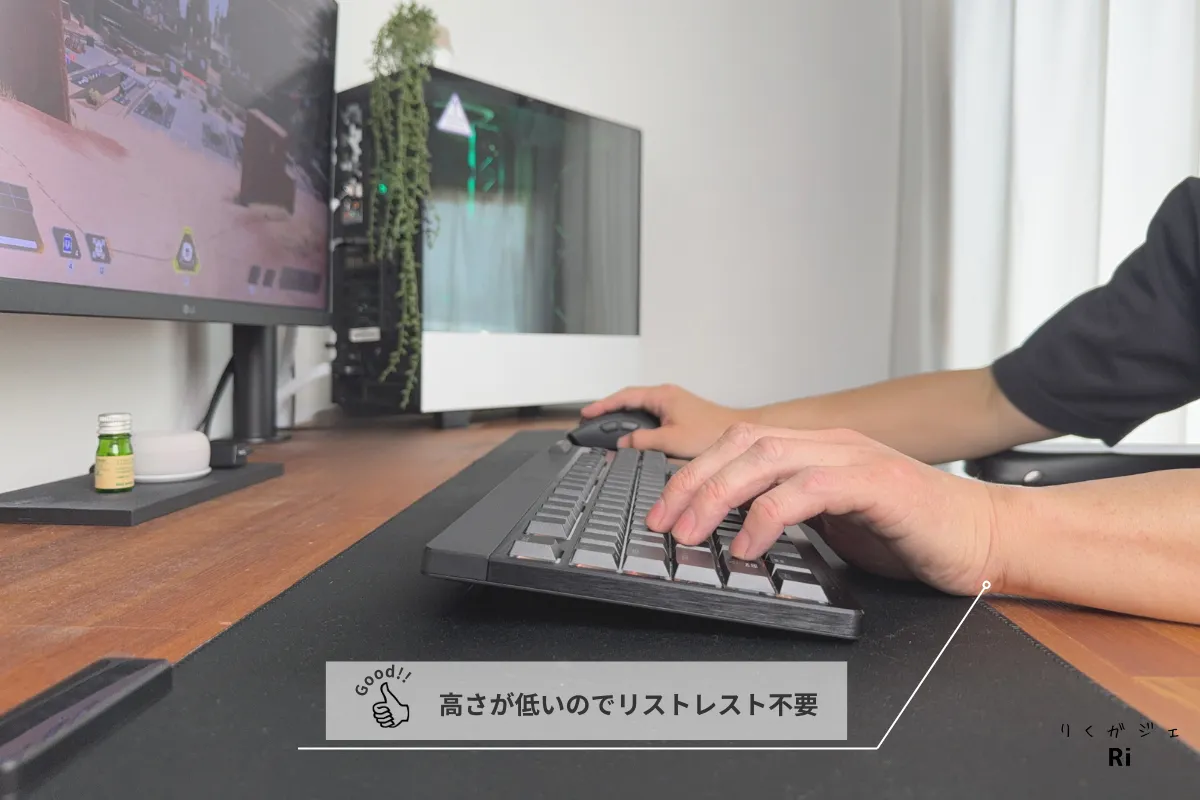

サイズは 358mm × 161mm × 20mm。

基板が収まるキーボード上部は高さが出やすい部分ですが、それでも実測20mm(滑り止め込み)に抑えられており、手に取ると驚くほどスリム。

その薄さのおかげで、デスク上でも圧迫感がありません。

実際に手を置いてみても、手首が浮かずラクに操作できました

薄い分、手首を持ち上げる必要がなく、リストレストも不要。自然な角度でキーを叩けるので、長時間のプレイや作でもでも手首が疲れません。

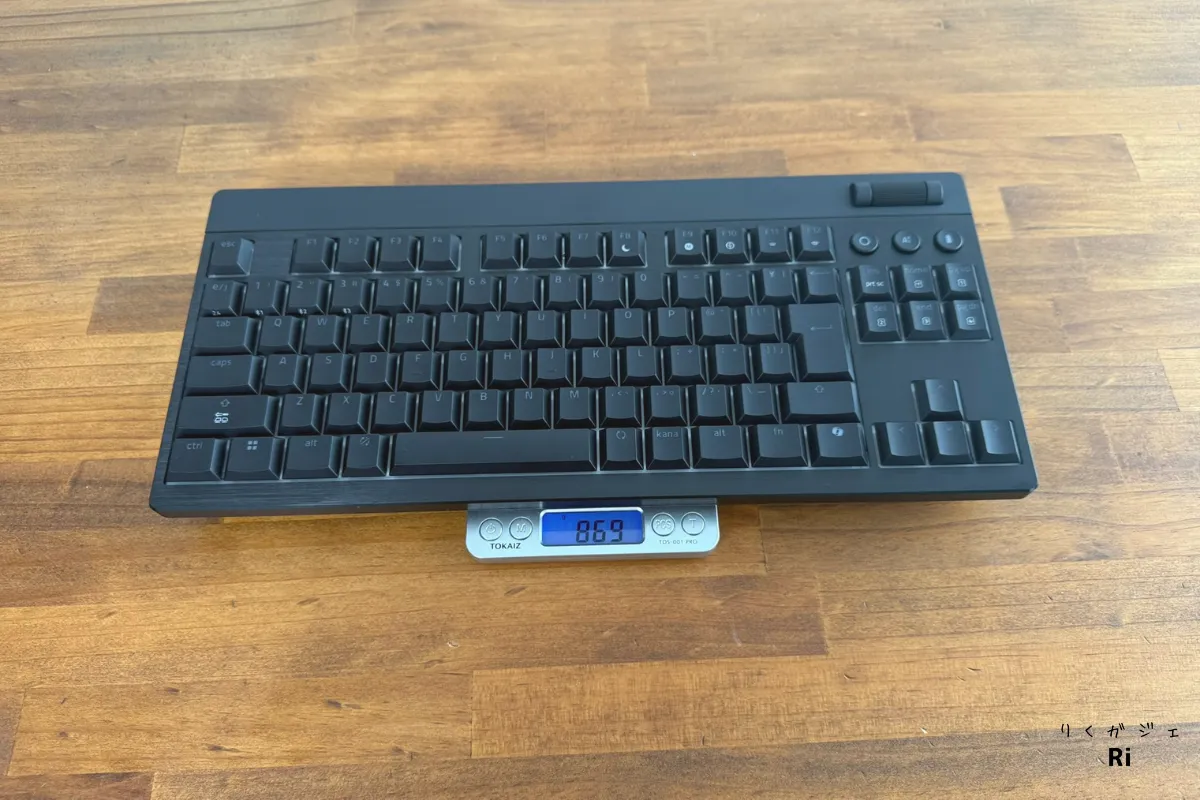

重量は実測で869g。

ロープロファイルとしては重ための部類ですが、据え置き用途ではこの『重さ』が安定感を生み出します。

打鍵中に本体がズレることもなく、安心して使えるのが大きな魅力です。

持ち運ぶにはやや重いものの、デスク上ではどっしりと安定し、タイピング時のブレを徹底的に抑えてくれます。実際に Apex Legendsをプレイしてみても、激しい操作に一切グラつかず、安定感は抜群でした。

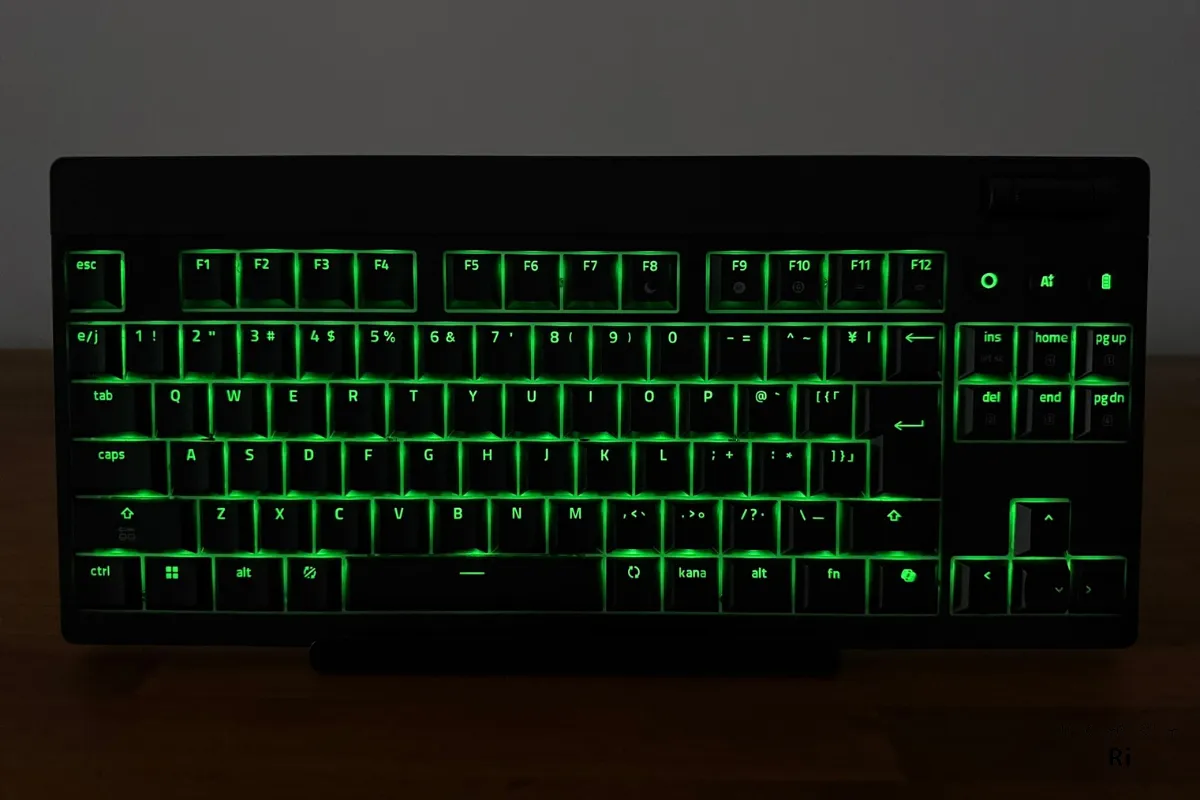

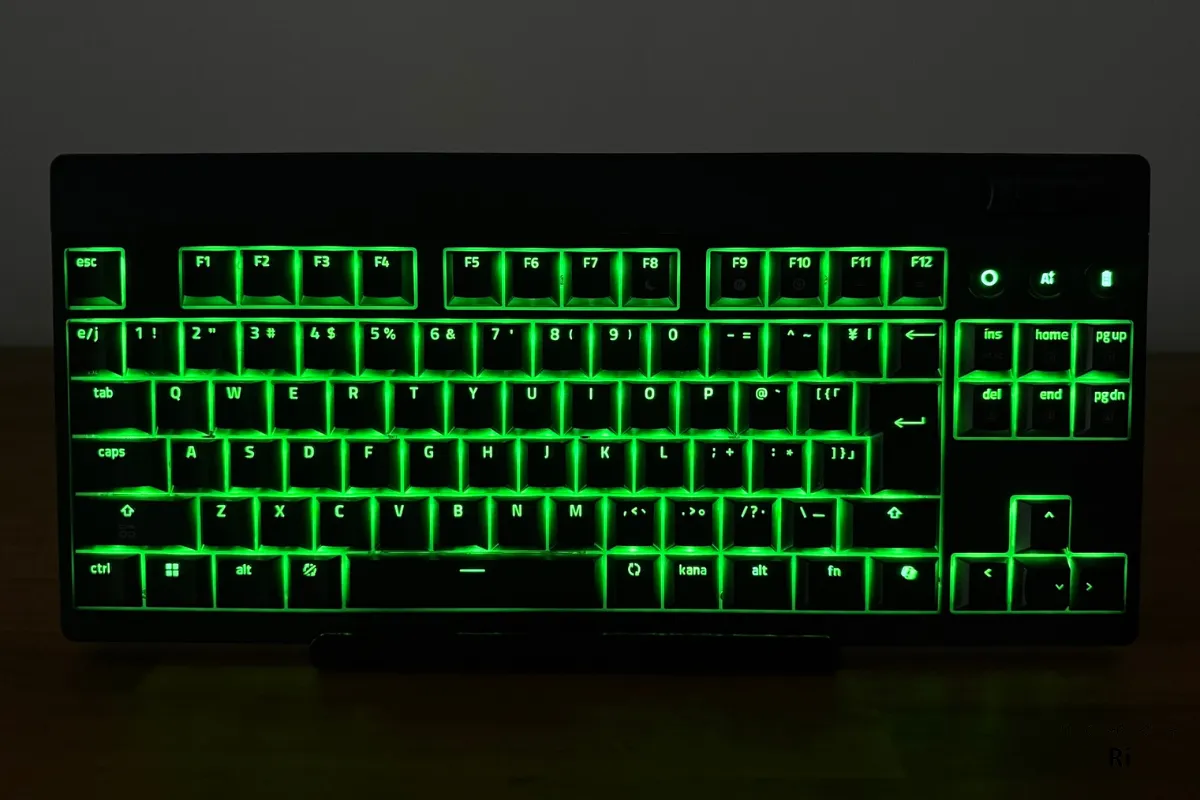

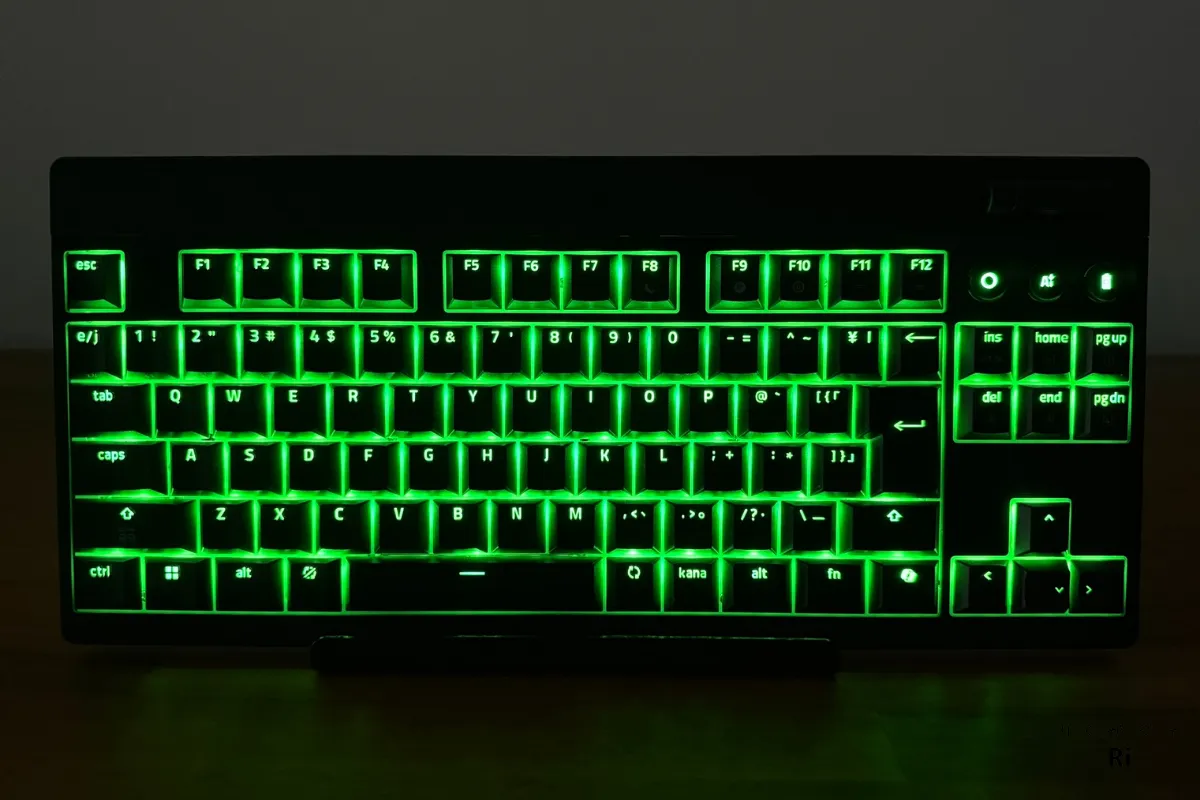

照度5%

照度50%

照度100%

キーのライティングは、本体カラーがブラックということもあり、全体的に落ち着いた印象です。

黒が光を吸収して派手さを抑えていますが、発色自体は非常に鮮やかな印象。

さらにトップマウントが白いため、スイッチ内部で光が拡散し、キーキャップの奥からもしっかり透けて見えます。

ライティングは落ち着きと鮮やかさをバランスよく両立しており、ゲーミングらしい華やかさを楽しみつつも、普段のデスクにも自然に馴染む仕上がりです。

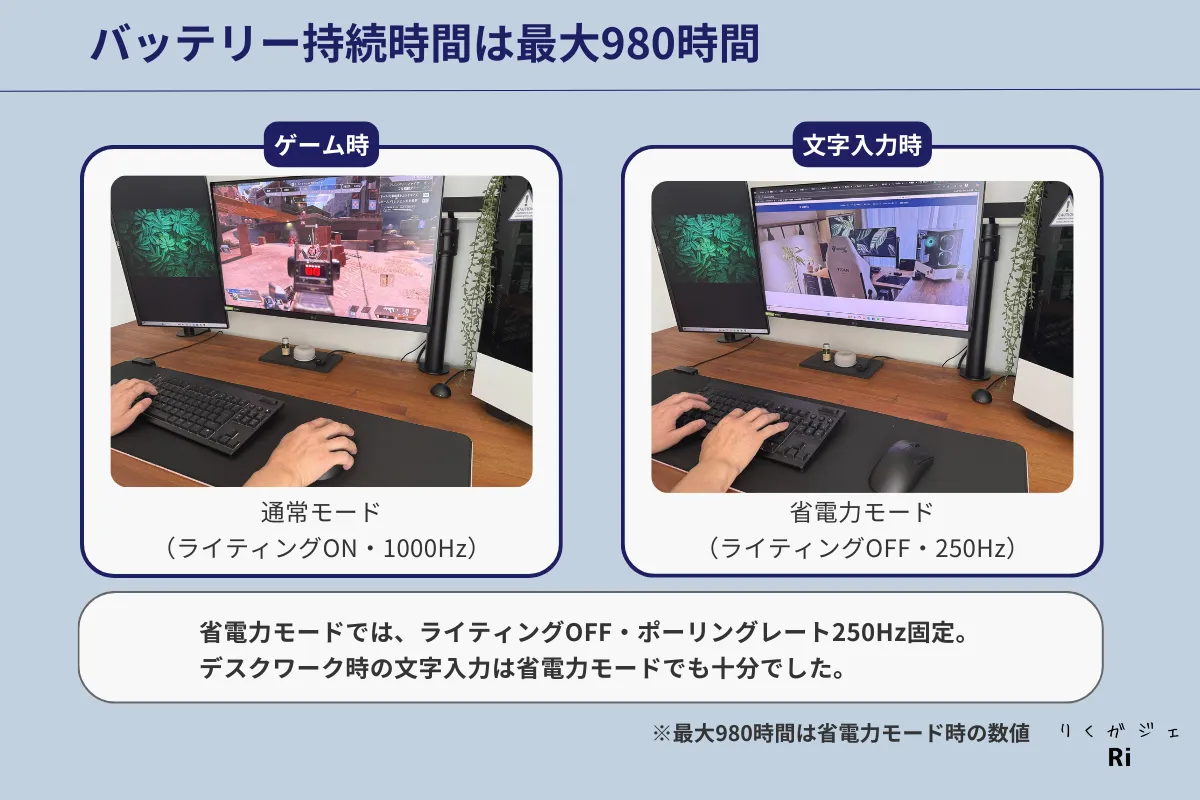

バッテリーは最大980時間の持続が可能ですが、これは省電力モードを使用した場合の数値です。

実際の稼働時間はバックライトの明るさやライティングの有無によって変動します。

本体のバッテリーレベルボタンを3秒間長押しすれば省電力モードに切り替わり、ライティングがオフ、ポーリングレートは250Hzに固定されます。

普段の使用では省電力モードで十分な性能。ゲーム以外の用途ではライティングを抑えておくことで、バッテリー残量を気にせず快適に使えました。

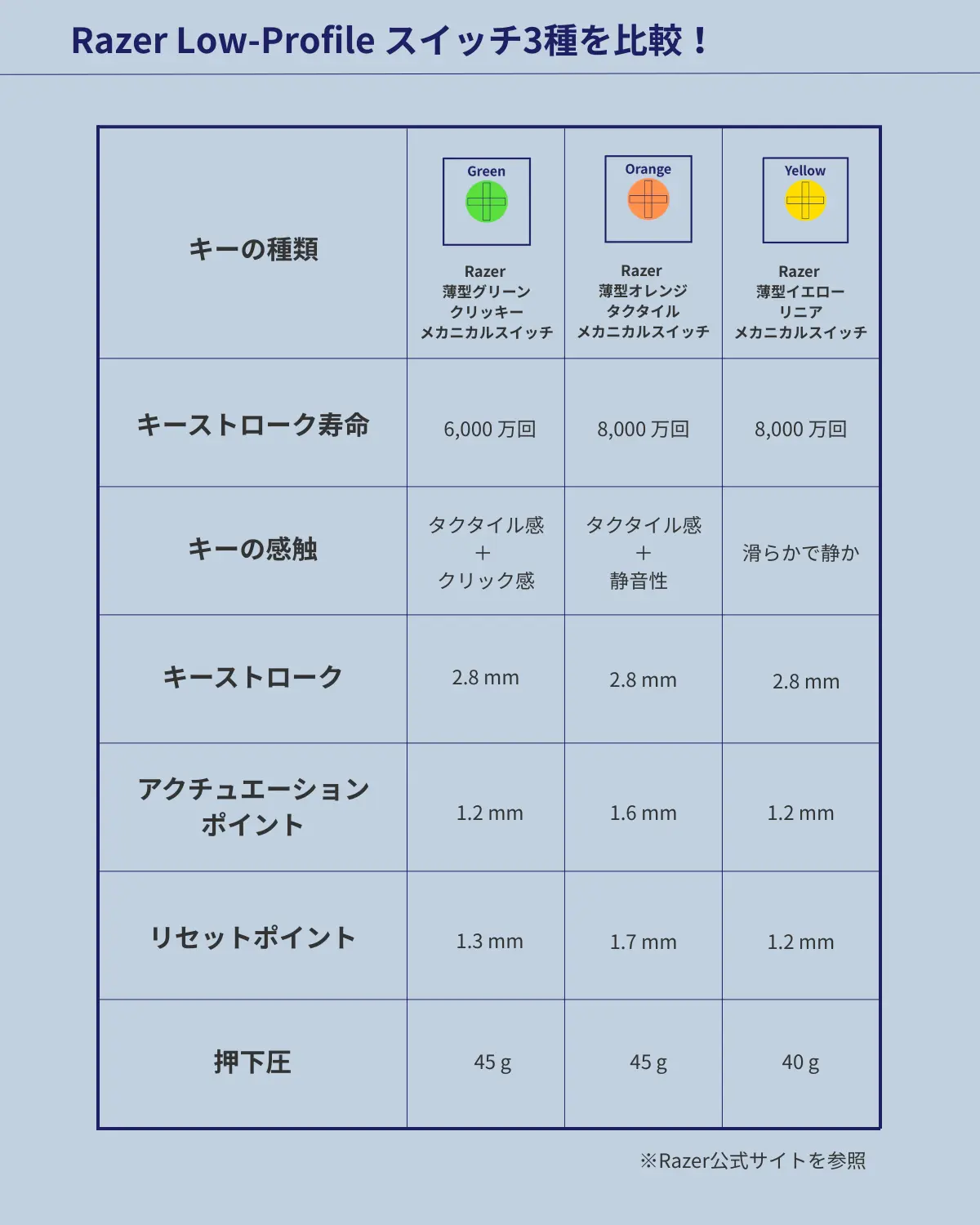

Razer 新開発ロープロファイルスイッチ3種類(グリーン/オレンジ/イエロー)を解説

※出典元:Razer公式サイト

V4 Low-Profile TKLのキースイッチには、新開発のRazer Low-Profile Mechanical Switches が採用されています。

従来の第3世代Razerメカニカルスイッチと比較すると、キーストロークは最大1.2mm短縮。アクチュエーションポイントやリセットポイントも、それに合わせて浅めに設計されています。

耐久性については、第3世代Razerメカニカルスイッチが1億回だったのに対し、Razer Low-Profile Mechanical Switchesは6,000万回と数字上は減少しています。これは薄型スイッチ特有の仕様だと思われます。

とはいえ、それでも 業界標準の約1.6倍 の寿命を備えているため、実用面で気にする必要はほとんどないと感じました。

そして、注目すべきは 押下圧。

第3世代Razerメカニカルスイッチと比べて、すべてのスイッチで約5gほど軽量化され、とくにイエロー(リニア)スイッチはわずか40gという非常に軽い仕様になっています。

そのため、ゲームプレイでは素早い入力が可能になるだけでなく、文章入力においても軽快でパリッとした押し心地を楽しめます。

実際に使ってみると、このキーボードはFPSのような動きの速いゲームに特に向いていると感じました。

キーストロークが短く、アクチュエーションポイントやリセットポイントも浅いため、素早い入力がしやすく、武器の切り替えも非常にスムーズです。

私はプロゲーマーではありませんが、左手の負担が少ないおかげで長時間プレイしてもラク。常にベストな状態でゲームを楽しめる印象です。

さらにキーの安定感も高く、端を押してもぐらつきが少ないため、激しい操作でも安心して使えます。

薄型イエローリニアスイッチの特徴

キーの安定感については、押し込んでいく際にグラつきがなく、真下にスコッと沈み込む感触がとても心地よいです。

キースイッチ自体は円形のステムウォール構造を採用。全方向から均等に力を支えるため、斜めに押してもまっすぐ沈む設計で、キーの端を押しても安定して入力できるのが大きな魅力です。

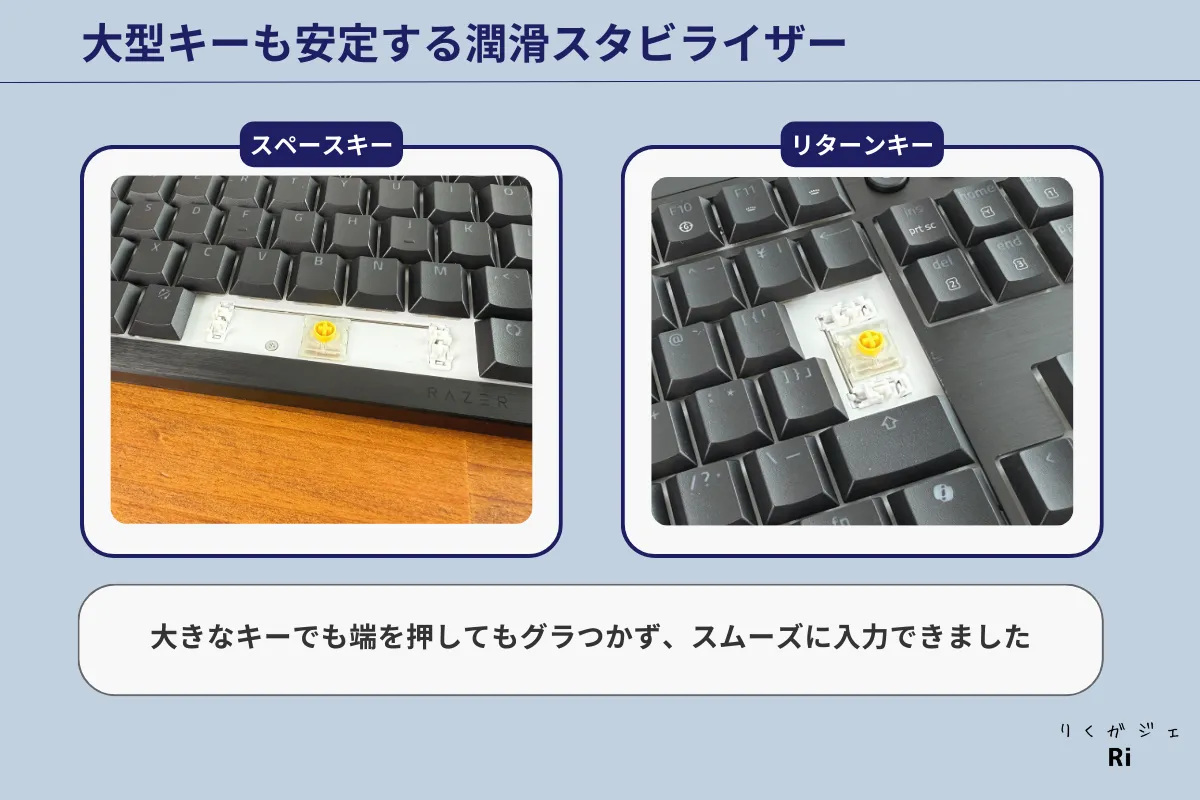

特にスペースキーやリターンキーのような大きなキーには潤滑スタビライザーが入っていて、端を押しても中央と同じように軽くタイプできます。

大きめのキーほど違いが分かりやすくて、全体的にブレのない安定した打鍵感が味わえました。

スイッチ自体は十字型ステムなので、一般的なキーキャップも一応ハマります(ただしメーカー的には非推奨です)。

ただ、このモデルはホットスワップには対応していないため、スイッチ自体を差し替えて楽しむことはできません。その一方で、スイッチの種類やサイズ、キー配列など、さまざまな仕様を基準に選べるため、自分に合ったモデルを探す楽しみがあります。

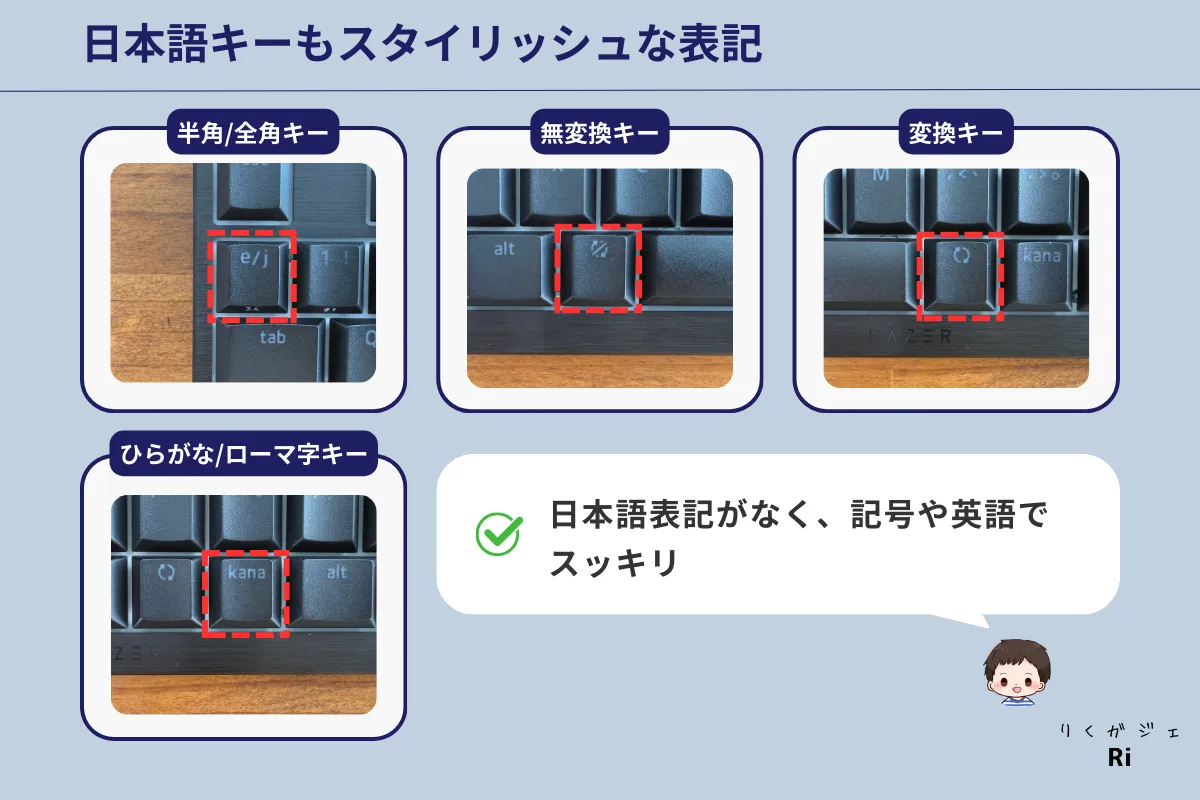

日本語配列キーもスタイリッシュなデザイン

キー配列は US配列 と 日本語配列 の両方が用意されています。

私が使っているのは日本語配列なのですが、よくある「ひらがな表記」がまったく入っていないんです。

例えば、

- 「ひらがな・ローマ字」キー

→『Kana』 - 「半角・全角」キー

→ 『e/j』 - 「変換・無変換」キー

→ 『専用マーク』

といった具合に、日本語特有の文字を省いたデザイン。

パッと見はUS配列っぽいくらいスッキリしていて、かなりスタイリッシュに感じました。

文章入力が多い人でも、日本語配列を選べばちゃんと機能性は確保されていますし、それでいて見た目もすごくスマート。

デザイン性を最優先したいならUS配列もいいですが、日本語配列でも十分オシャレに使えるなと思いました。

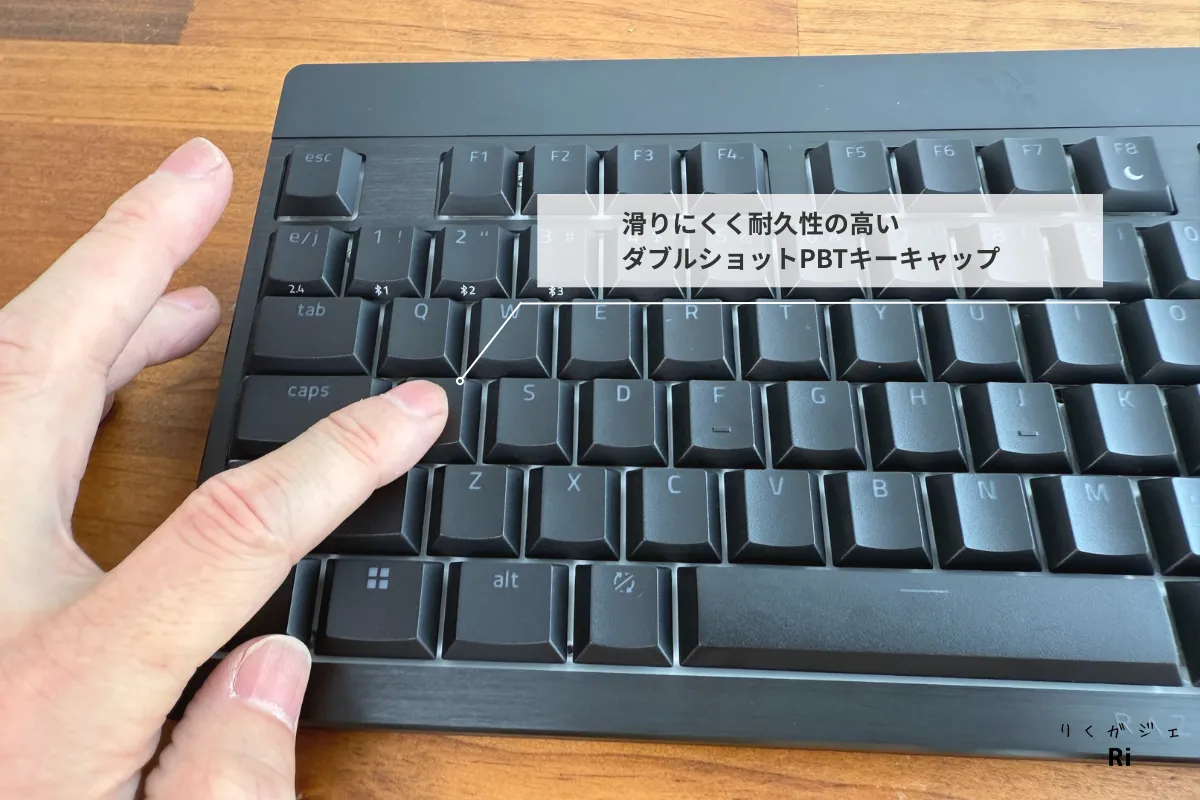

キーキャップはダブルショットPBT採用で耐久性も安心

V4 Low-Profile TKLのキーキャップは ダブルショットPBT を採用。

指を置くとスッと吸い付いてくるような感触で滑りにくく、打鍵の安定感にもつながっています。実際に長時間ゲームしたり、ブログやYouTubeの制作でガッツリ使ってみても快適でした。

私はけっこうおおざっぱな性格なんですが、キーボードの表面の汚れって意外と気になるタイプなんですよね。

特にブラックは指の油分でテカリや汚れが目立ちやすいんですが、このキーキャップは表面が少しざらざらしていてマット感強め。

指先のグリップも良くて、汚れやテカリがつきにくい点はすごく好印象でした。

さらに摩耗にも強く、使い込んでも印字が剥げにくいので、長い間きれいな状態を保てます。

どんなに大事に使っても印字が消えると一気に古臭く見えてしまいますが、ダブルショットPBTならその心配が少ないので、安心して長く使えるのが嬉しいポイントです。

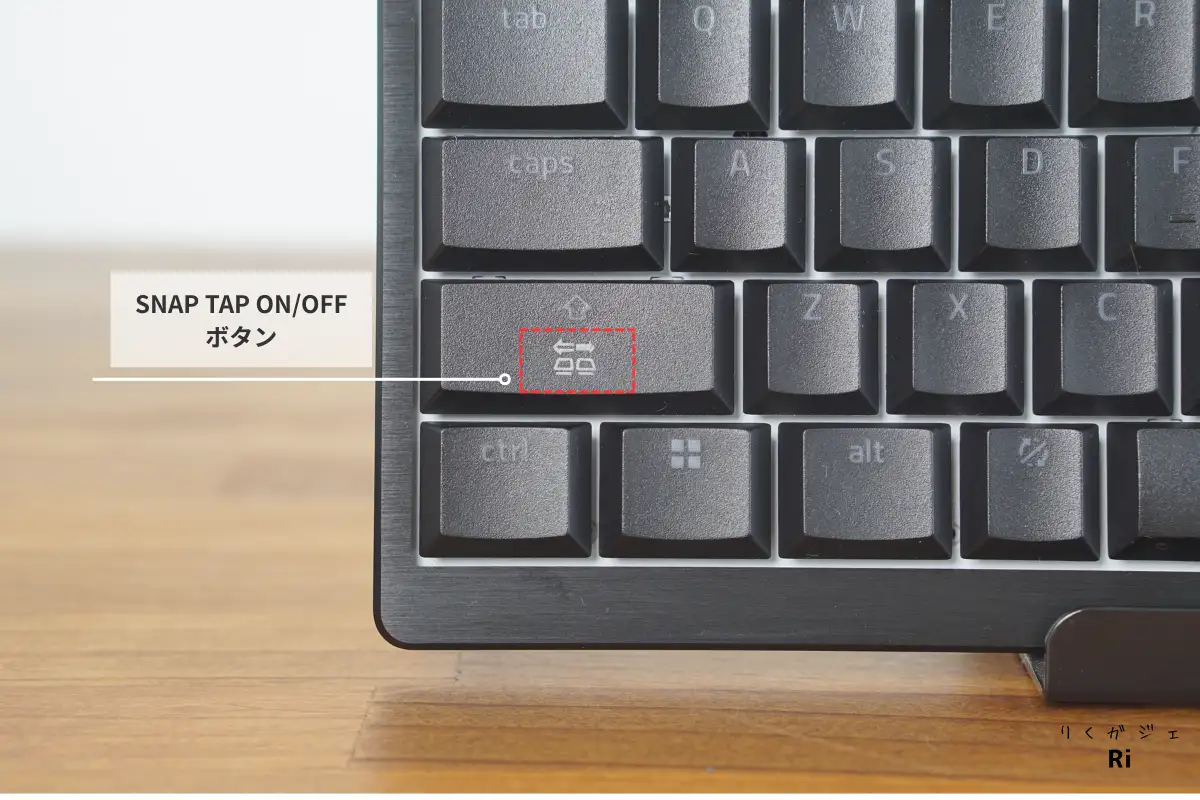

FPS向けに便利なSNAP TAP機能搭載(ラピッドトリガー非対応)

V4 Low-Profile TKLはラピッドトリガーには非対応ですが、SNAP TAP機能を搭載しています。

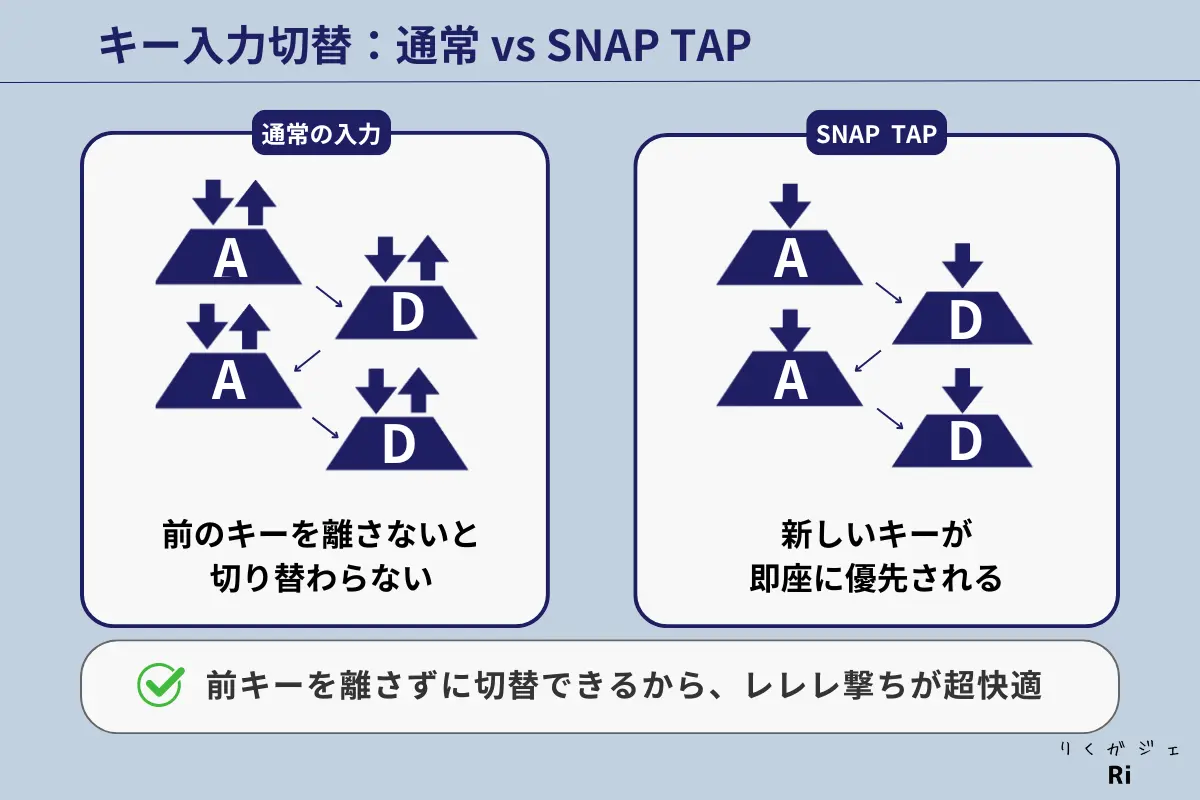

通常のキーボードでは、同時押しした場合に「先に押したキーを離してから、次のキーを有効にする」仕様が一般的です。

例えば「A(左移動)」を押したまま「D(右移動)」を押すと、通常はAを離さないと完全にDに切り替わらないことが多いです。

SNAP TAPではこの制限がなく、直前に押したキーを離さずとも新しく押したキーが即座に優先されます。

実際に使ってみると、最初は「ちょっと入力が変わった?」と違和感もありましたが、慣れてしまえばむしろ超快適。

特にApex Legendsでは横移動が安定して、キャラコンが一段とやりやすくなりました。

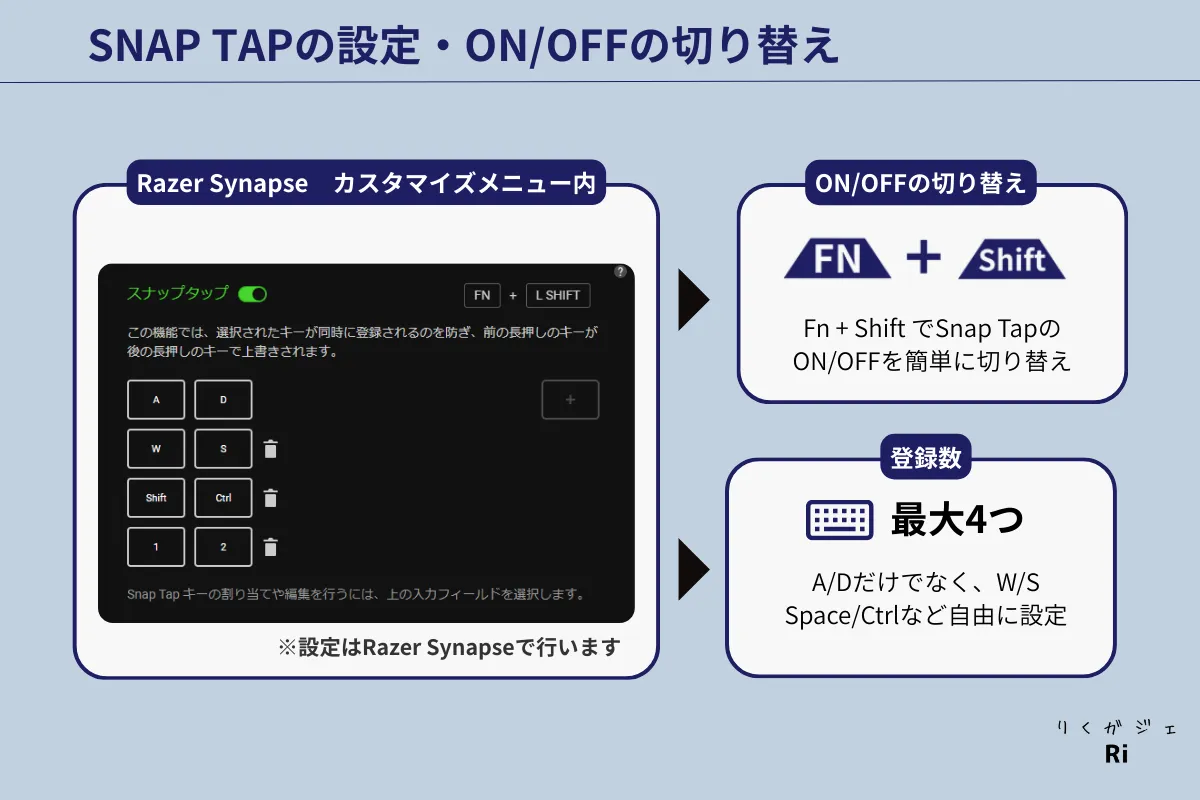

ちなみに、SNAP TAPはRazer Synapseから簡単に設定可能で、登録できるキーは最大4つ。

A/Dキーでのレレレ撃ちだけでなく、W/SやSpace/Ctrlを組み合わせれば、前後の切り替えやジャンプ→しゃがみといった動作までスムーズに行えます。

ON/OFFもFn+Shiftで即切替できるので、状況に応じた使い分けがしやすいのも魅力です。

VALORANTではラピッドトリガーがあるとさらに理想的ですが、Apex LegendsのようなタイトルならSNAP TAPだけでも十分すぎる操作性だといえます。

打鍵感|Razerロープロファイルメカニカルスイッチを実際に使用

V4 Low-Profile TKLに採用されている、新型の薄型イエローリニアメカニカルスイッチは、スコスコと軽快に沈み込む打鍵感が魅力的。

打鍵音も控えめで、耳に残る心地よさがあります。

さらに内部にはケースフォームが仕込まれていて、反響音や金属的なノイズを抑えるように調整済み。

実際にかなり強めにタイプしてみましたが、「カーン」と響くような金属音はほとんど気になりませんでした。

ただし、リターンキーやスペースキーなどの大型キーを強めに叩くと、やや響きが強く出る印象。それでも全体的には許容範囲内で、普段使いからゲームまで快適に扱える仕上がりだと感じました。

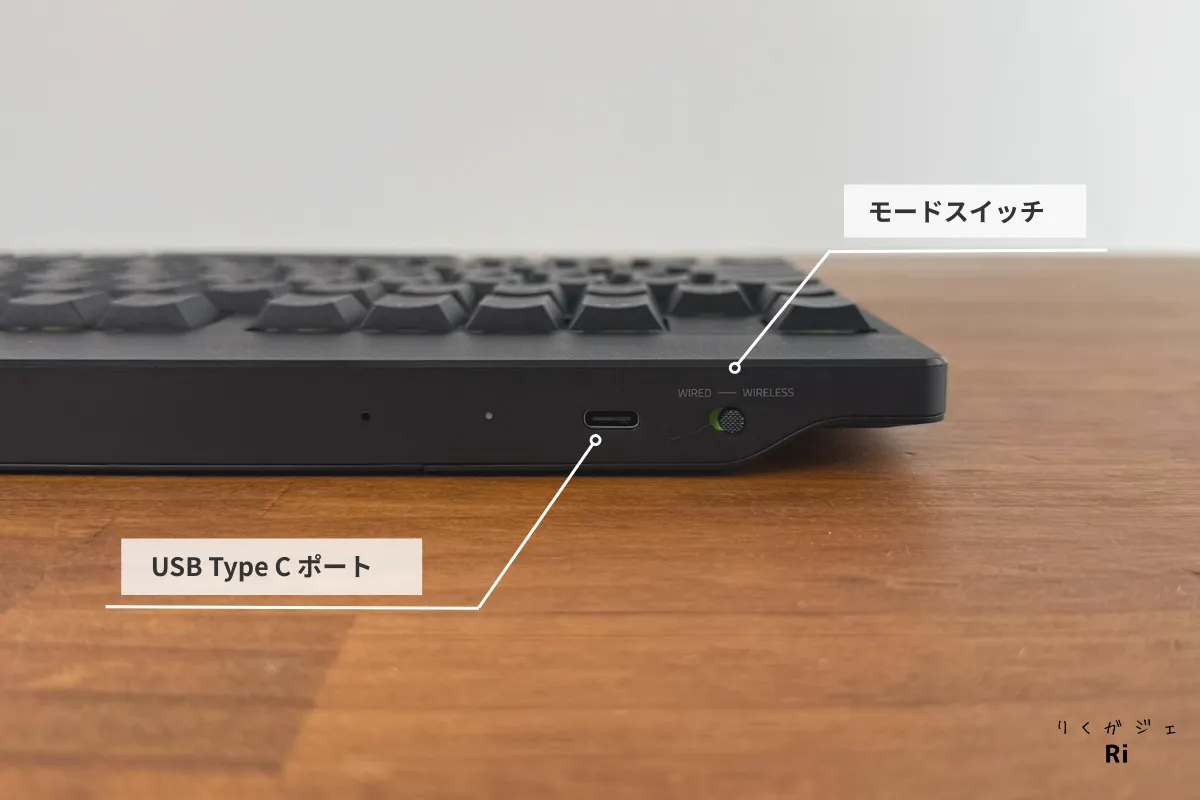

充電ポートはUSB-C対応|有線/無線の切り替えも可能

充電ポートには USB-C を採用しています。

USB-Cは汎用性が高く、スマホやタブレットなど他のデバイスとケーブルを共用できるので、デスク周りがごちゃつかずにすっきり使えるのが嬉しいポイントです。

また、充電ポートの横には 有線/無線の切り替えスイッチ があり、有線で充電しながらキーボードを使用する際には、有線に切り替える必要があります。

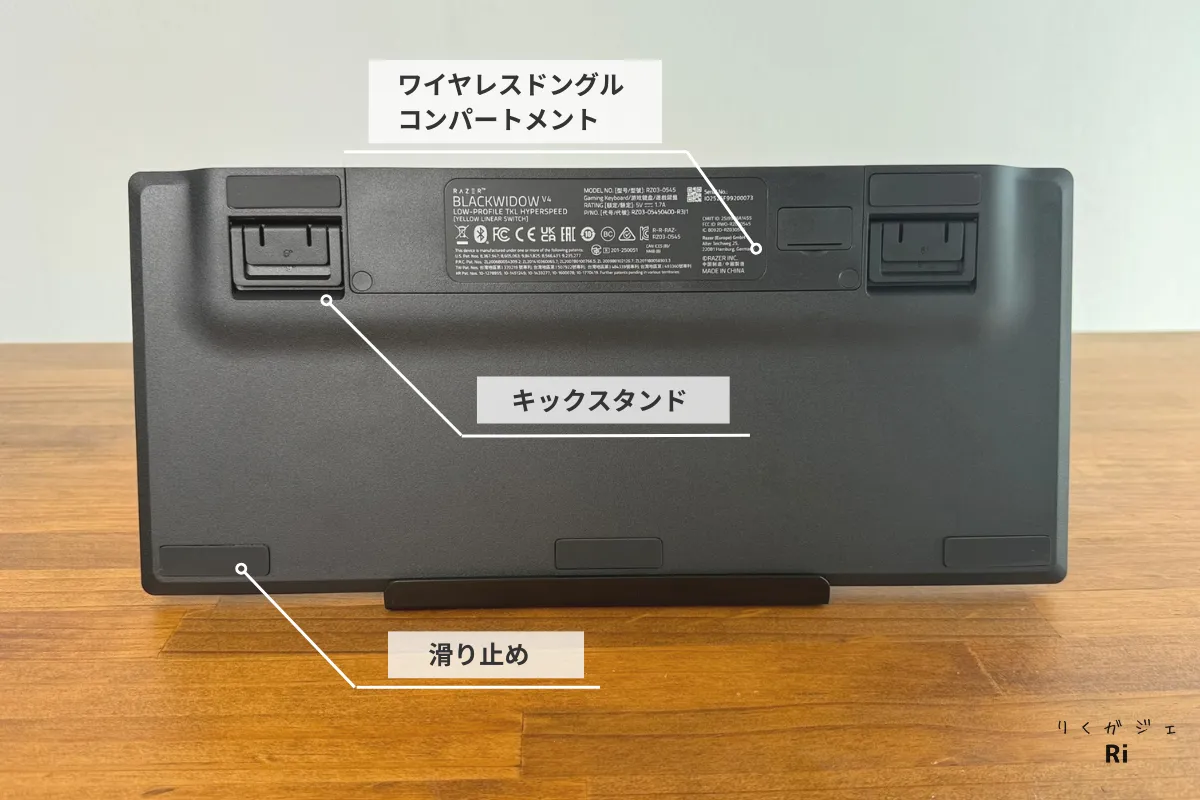

ワイヤレスドングル収納付き!裏面のデザインと安定感

本体裏側はABS樹脂を使用しています。トッププレートのアルミの質感には及ばないものの、細かいシボ加工が施されており、安っぽさは感じません。

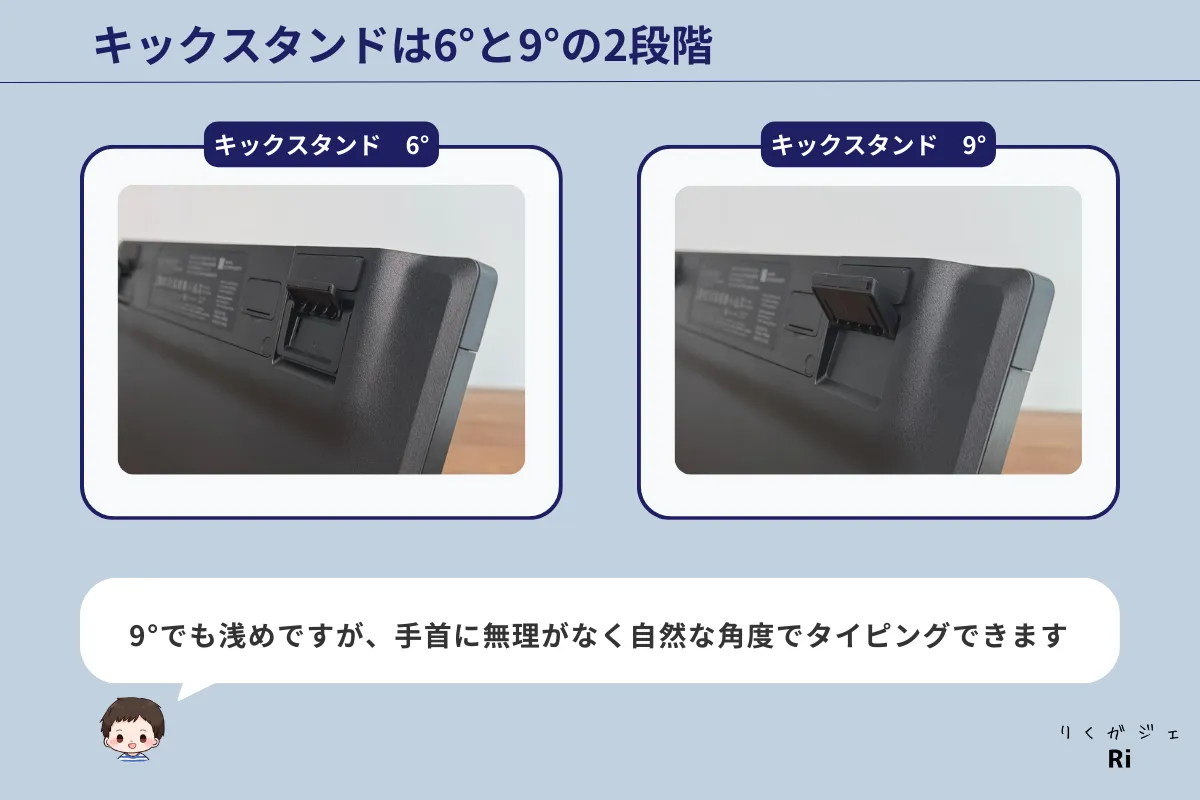

上部には キックスタンド があり、角度は6°と9°から好みに応じて選択可能です。

実際に使ってみると、9°にしても極端な傾斜は感じず、全体的にフラットに近い印象。長時間の使用でも手首に負担をかけにくいよう、できるだけ自然な角度で使えるように設計されていると感じました。

個人的に気に入ったのは、キックスタンドを起こすときの「パチン」という小気味よい音です。こだわりのないキーボードだと、ぬめっと出てきたり中途半端な感触だったりしますが、V4 Low-Profile TKLは心地よいほど明確に『パチン』と決まる。

細かいとこなんですけれども、気持ちいいですね。

さらに裏面にはドングルの収納スペースも用意されており、保管や持ち運びの際に重宝します。

ドングルは小さくて似た形状のものが多いため紛失しやすいのですが、外したらすぐ収納できる構造はやっぱり便利です。

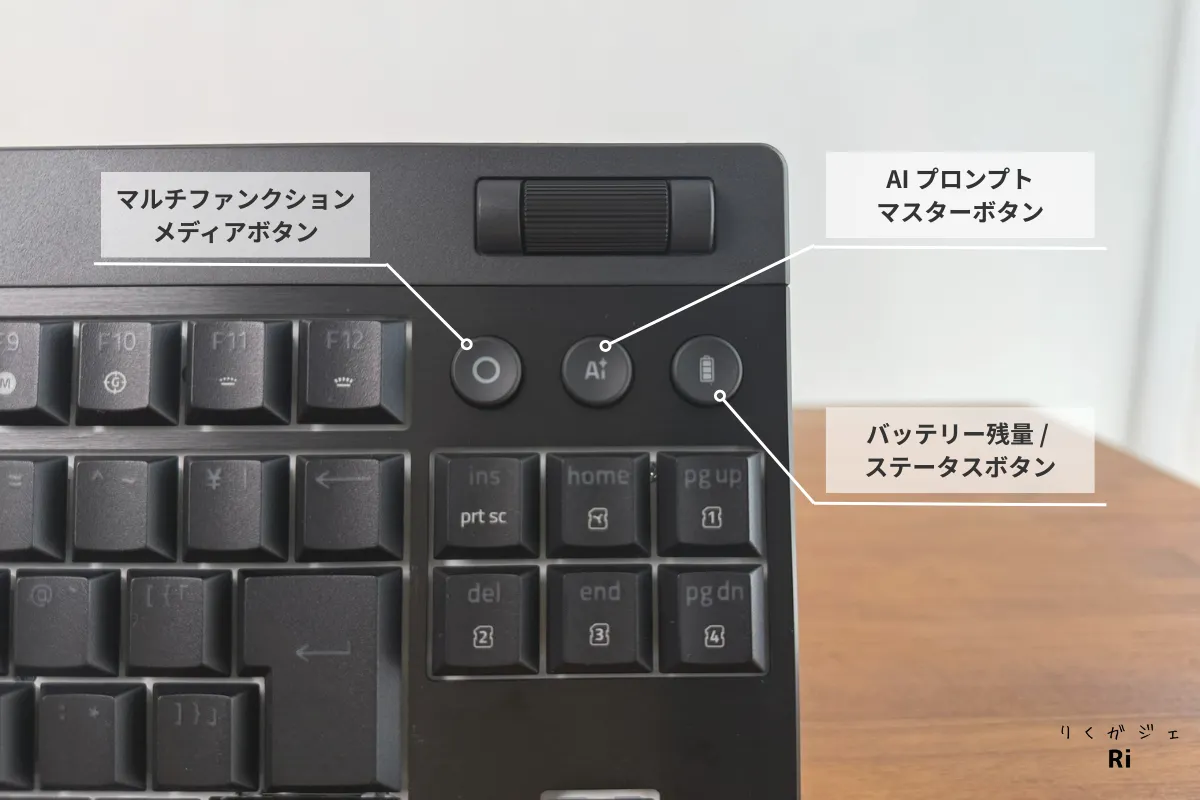

メディアキーはシンプル構成|AIプロンプトマスターや電池残量表示も便利

V4 Low-Profile TKLのメディアキーはかなりシンプルで、左から マルチファンクションメディアボタン・AIプロンプトマスターキー・バッテリーレベルキー の3つが並んでいます。

マルチファンクションメディアボタンの操作は直感的で、

- 1回押す・・・再生 / 一時停止

- 2回押す・・・次のトラック

- 3回押す・・・前のトラック

という動作に対応。

ちなみに、このメディアキーのアイコンは一般的な『▶』ではなく『〇』になっています。

最初は「ん?どう使うんだろう?」と少し戸惑いましたが、よく考えると複合的な操作を示すためのデザインなんですね(V4 Low-Profile TKL公式マニュアルにはしっかり記載)。

ただ、覚えてしまえば迷うことはなく、最初の一回だけ意識すれば十分です。

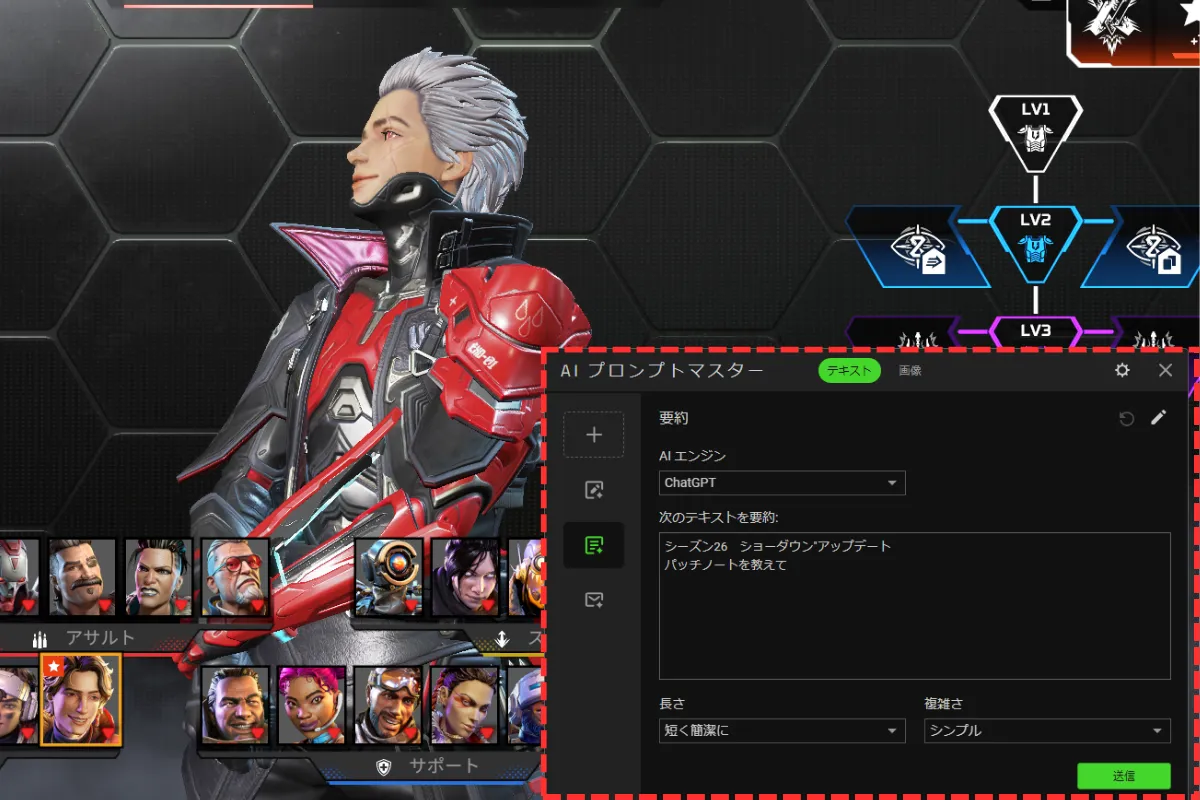

AIプロンプトマスターボタン

実際にAIプロンプトマスターキーを押してみると、画面に小さなウインドウが立ち上がり、ChatGPTがそのまま使えるようになります。

ゲームをしながらパッチノートを要約させたり、ちょっとした調べものをAIに任せられるのはかなり便利。

PCで普段使っているChatGPTと比べるとウインドウサイズは小さめで調整もできませんが、逆にゲーム画面の邪魔にならないサイズ感で「これはこれでアリだな」と思いました。

一方で、Apexをフルスクリーンでプレイしていると、AIプロンプトマスターが表示されないことがありました。試しにウィンドウモードに切り替えてみると普通に出てきたので、フルスクリーン時はPC設定の相性があるのかもしれません。

人によっては「正直、使う場面は限られるかな」と感じるかもしれませんが、不要ならRazer Synapseから別の機能にサッと割り振れるので、無駄にならないのは安心でした。

バッテリーレベルキー

バッテリーレベルを確認するには、一番右のバッテリーレベルキーを押すだけです。

バッテリーレベルキーを押すとキーボード上の数字の行が点灯し、概算の残量パーセンテージを表示。

さらにRazer Synapse上ではより詳細なバッテリー残量を確認することができます。

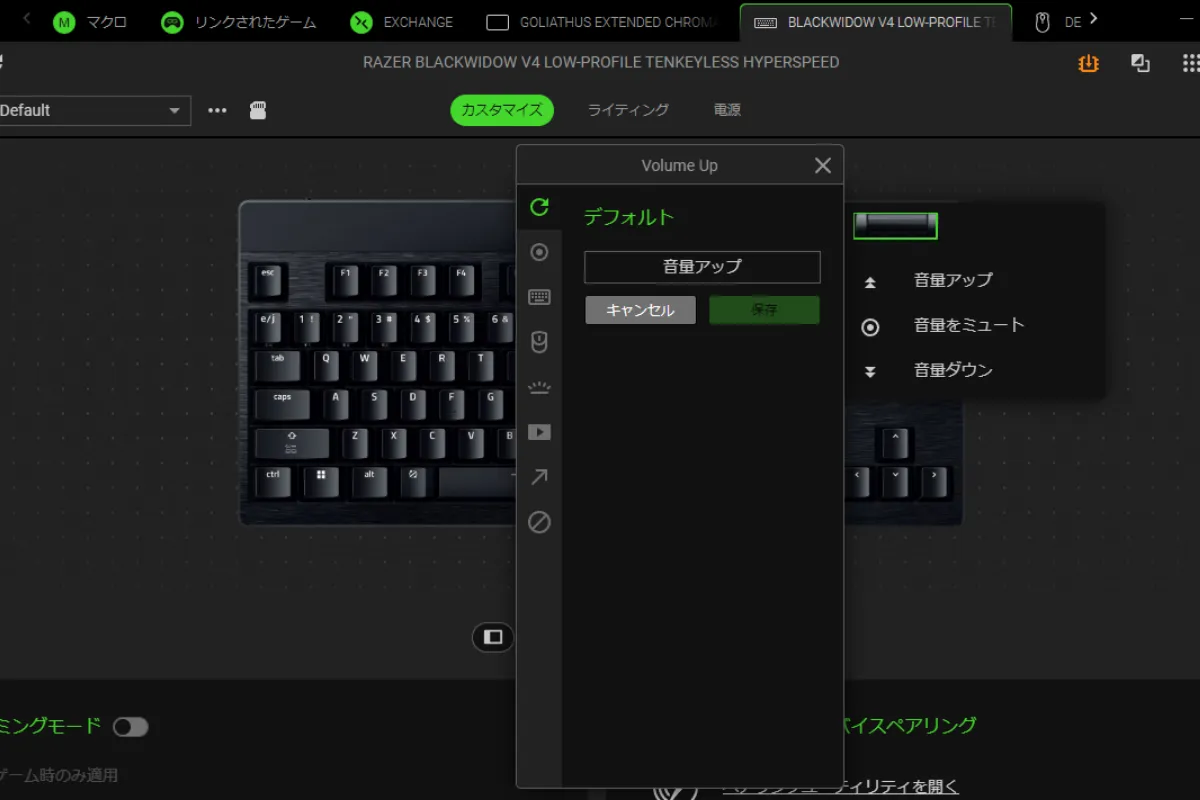

マルチファンクションローラーの使い勝手をレビュー

V4 Low-Profile TKLのマルチファンクションローラーは、音量の調節・ミュートを行います。

- 上に回す・・・音量アップ

- 押す・・音量をミュート

- 下に回す・・音量をダウン

ローラーは本体色と同じカラーで、操作すると『コトコト』とした細かいクリック感が指先に伝わってきます。

これが思った以上に心地よく、回しているだけでちょっとクセになります。

やっぱりローラー式の使い勝手は抜群で、音量の微調整がすごくしやすい。直感的に操作できるので、一度使ってしまうと「もうローラーなしのキーボードには戻れないな」と感じました。

デフォルトでは音量調整ですが、Razer Synapseからほかの機能に割り振ることもできます。

私はそのまま音量で使っていますが、人によっては明るさ調整やアプリ切り替えなんかを割り当てても便利そう。

このあたりは好みに合わせてカスタマイズしてみるのもアリだなと感じました。

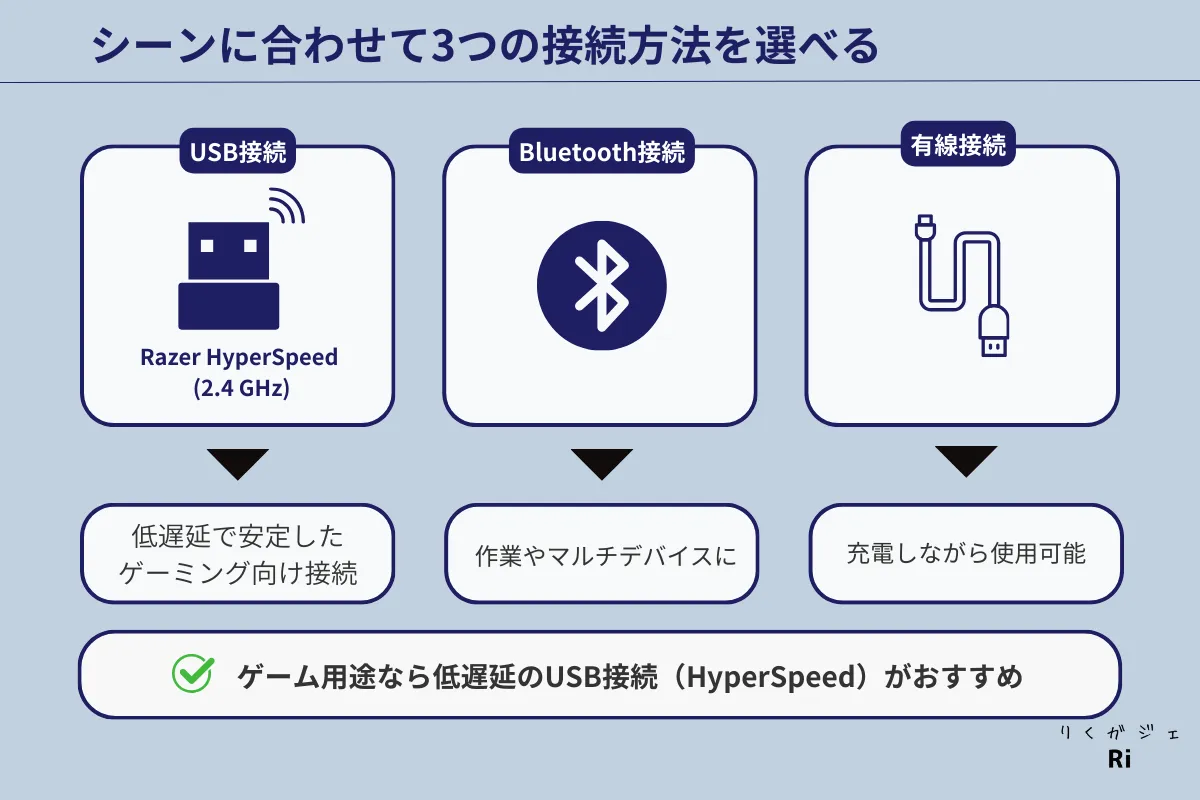

ゲームに最適な接続方式は?HyperSpeed Wirelessの魅力を解説

接続方式は3種類に対応しています。

- HyperSpeed Wireless(2.4GHz接続)

- Bluetooth

- USB-C有線接続

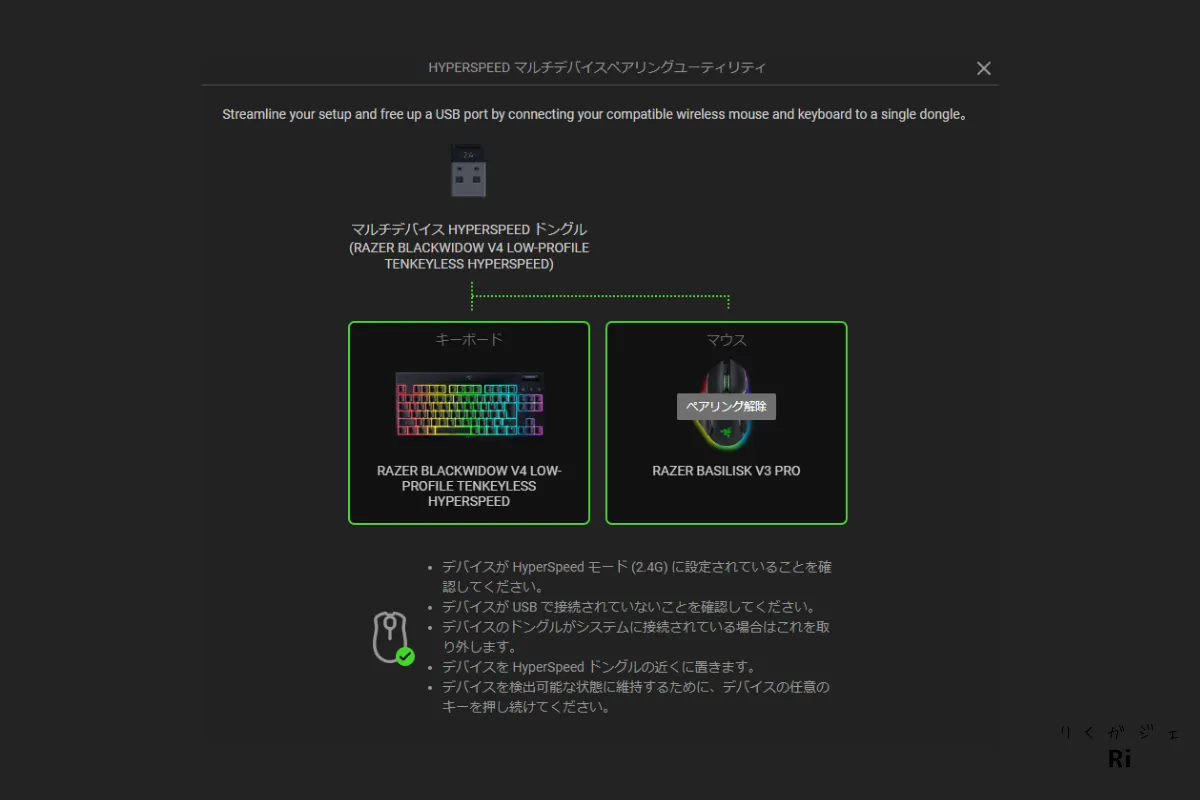

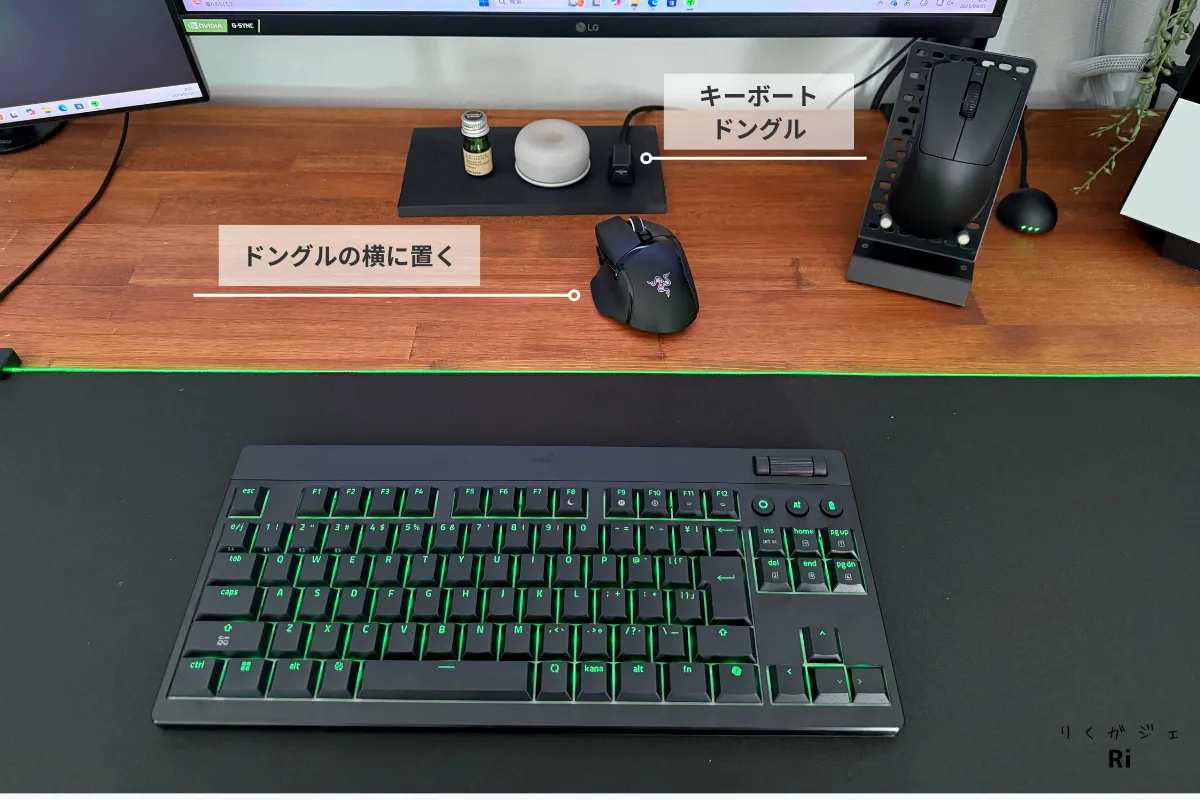

HyperSpeed Wirelessモードは2.4GHz帯を利用しており、マルチデバイスペアリング対応マウスをV4 Low-Profile TKLのドングルに一緒にペアリング できます。

メリットとして、USBポートを1つにまとめられるため、ポートの少ないPCなどでも効率よく使えるのが魅力。

ポイントは、キーボードのドングルをホストとしてマルチデバイスのペアリングを設定することです(マウスのドングルはPCから抜いておく必要あり)。

設定中にキーボードのドングルの近くにマウスを置いたらすぐにペアリング完了。思った以上にシンプルで、実際にやってみると手間はほとんどありませんでした。

なお、Bluetooth接続では最大3台までデバイスをペアリングでき、デスクトップPC・ノートPC・タブレットといった複数デバイスをボタンひとつでシームレスに切り替えられます。

ただし、Bluetoothはどうしても遅延が出やすいため、ゲーム用途ではドングルによるHyperSpeed Wireless接続が安心です。

ライティング機能|Razer Synapseで自在にカスタマイズ

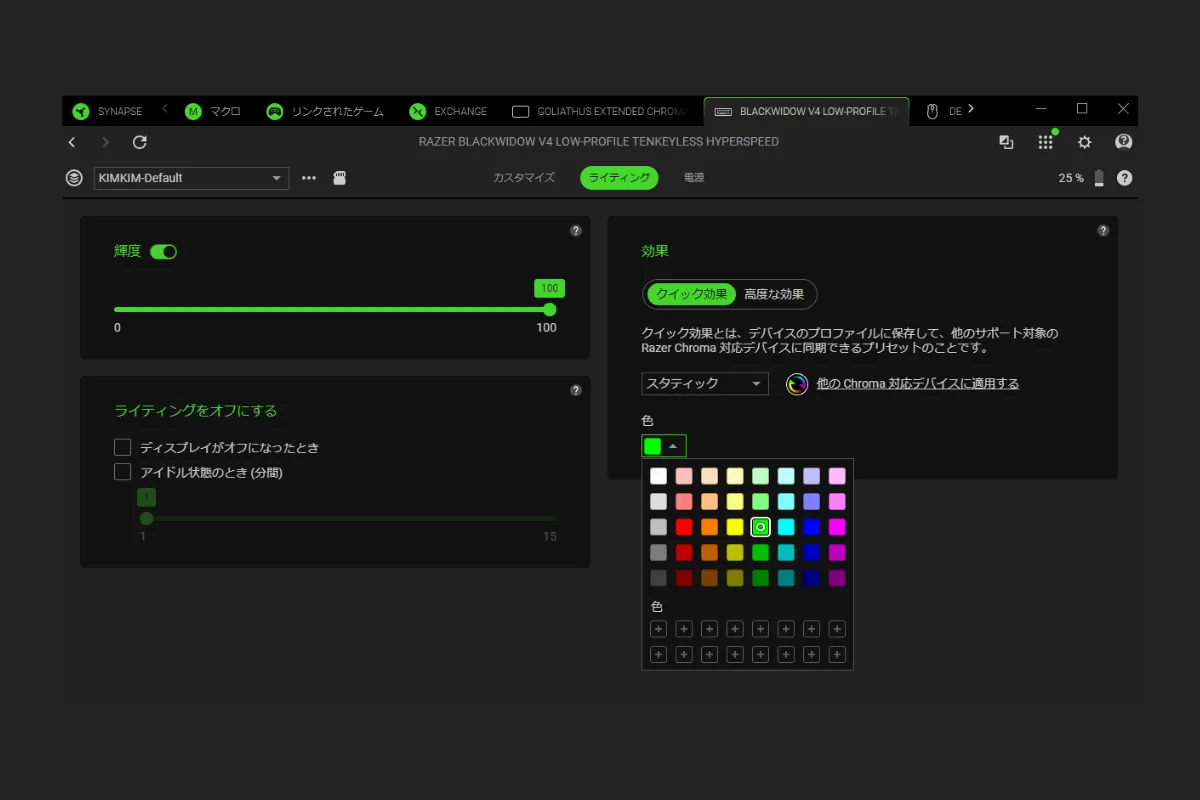

ライティングは Razer Synapse の『ライティング → 効果 → クイック効果』から、簡単にパターンや色を切り替えることができます。

Razer Synapse内ライティング設定画面

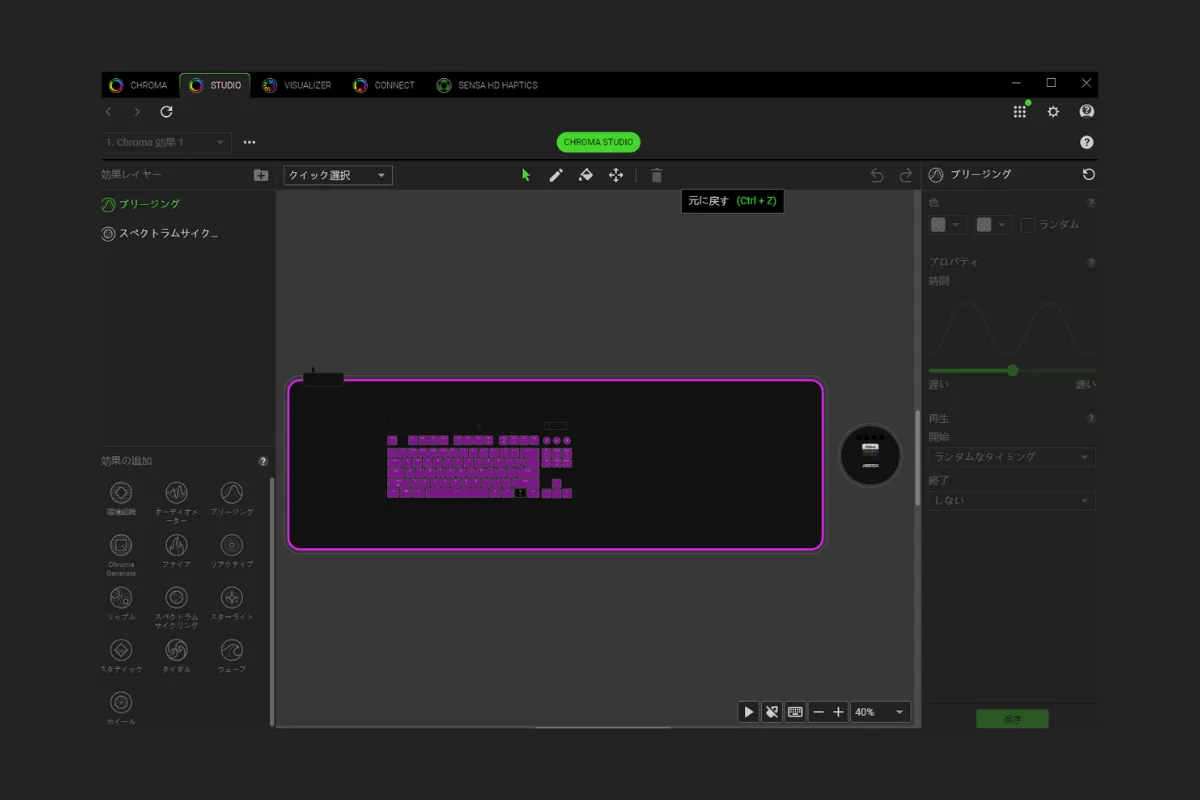

Razer Chroma Studio 設定内

た、マウスやマウスパッドなどRazer製でライティング対応のデバイスを使っていれば、ワンクリックで同じカラーやエフェクトを同期できます。。

デスク全体を統一感のあるイルミネーションで演出できるので、パッと見の満足感はかなり高いです。

さらにこだわりたい人は Razer Chroma Studio を使えば、キーごとに細かい色を設定することも可能。

私も試しにWASDだけ赤、数字キーは青、メディアキーはグリーン…と分けてみましたが、思った以上に雰囲気が変わって面白かったです。

完全オリジナルのライティングを作成できるので、人と被らない「自分だけのスタイル」を楽しめます。

まとめ

実際に使ってみて強く感じたのは、「薄型なのにしっかりゲーミングらしい操作感がある」 ということ。

軽快な打鍵感と安定した剛性、そして便利なHyperSpeed WirelessやRazer Synapseによるカスタマイズ性まで揃っているので、ゲームでも作業でも安心して使えました。

「薄型だと物足りないんじゃないか?」と迷っている方でも、このV4 Low-Profile TKLなら十分満足できるはず。

長時間プレイでも手首に優しく、普段使いでも快適に使えるので、ゲーミングと日常の両方で活躍してくれるキーボードだと感じました。

※本レビューはRazer様より製品提供を受けていますが、内容に関しては一切の忖度なく記載しています。